Arbeitsmarkt

Beschäftigung, Arbeitslosigkeit und Fachkräftemangel. Hier finden Sie die wichtigsten Kennzahlen und Grafiken zum basel-städtischen Arbeitsmarkt.

Beschäftigung und Arbeitslosigkeit

| 2012 | 2017 | 2020 | 2021 | 2022 | |

|---|---|---|---|---|---|

| Beschäftigte (in Tausend) |

184.7 | 190.5 | 188.8 | 193.0 | - |

| Arbeitslosenquote | 3.7 % | 3.6 % | 3.9 % | 3.9 % | 3.0 % |

| Grenzgängerinnen & Grenzgänger (in Tausend) |

32.9 | 35.7 | 34.5 | 34.5 | 35.0 |

| Grenzgänger Anteil DE |

46.9 % | 48.2 % | 47.5 % | 47.0 % | 46.4 % |

| Grenzgänger Anteil FR |

52.7 % | 50.8 % | 51.4 % | 51.9 % | 52.5 % |

Quelle: Bundesamt für Statistik – STATENT / Grenzgängerstatistik; Staatssekretariat für Wirtschaft - Arbeitslosenstatistik

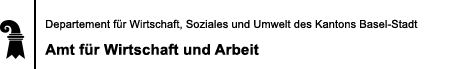

Branchenstruktur: Beschäftigte

Zahlen und Grafiken zur sektoralen und branchenspezifischen Beschäftigungsentwicklung im Kanton Basel-Stadt ab 1970, resp. 1998, sind in der folgenden Analyse ersichtlich:

Fachkräftebedarf in der Region Basel

Unternehmen sind auf qualifizierte Fachkräfte angewiesen. In vielen Branchen ist es jedoch schwierig, geeignetes Personal zu finden. Wir sprechen von einem Fachkräftemangel, wenn die Nachfrage nach Fachkräften das Angebot übersteigt.

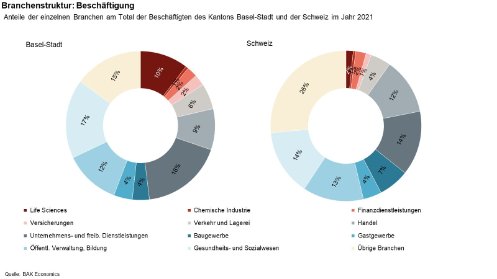

Das Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) Zürich hat 2023 einen Fachkräftemangelindex erstellt. Dieser versucht, den Bedarf an Fachkräften zu messen. Der Index deutet an, dass in der Region Basel vor allem Personen mit einer wissenschaftlichen Ausbildung sowie Technikerinnen und Techniker besonders gefragt sind.

Die Grafik oben zeigt die 19 Berufe mit dem höchsten Fachkräftemangelindex. Ärztinnen und Ärzte führen die Liste an. Das hat verschiedene Gründe:

- Es gibt relativ wenig Ärztinnen und Ärzte im Verhältnis zu offenen Stellen;

- Ärztinnen und Ärzte müssen in der Region Basel meistens nicht lange nach einer neuen Stelle suchen;

- Frei gewordene Stellen können oft lange nicht besetzt werden;

- Ärztinnen und Ärzte müssen sehr gut ausgebildet sein.

Auch in anderen Gesundheitsberufen ist der Bedarf an Fachkräften gross. In fünf Berufsgruppen fehlt im Moment besonders viel ausgebildetes Personal:

(1) Gesundheitsberufe;

(2) Hochschulberufe in Naturwissenschaften, Mathematik und Ingenieurwesen;

(3) Berufe der Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT);

(4) Ingenieurtechnische und vergleichbare Fachkräfte;

(5) Metallarbeiterinnen und Metallarbeiter, Mechanikerinnen und Mechaniker sowie verwandte Berufe.

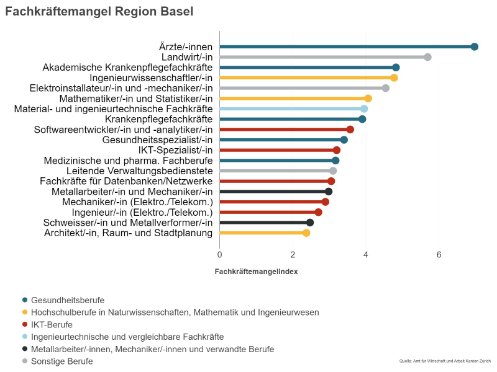

Sichtbare Unterschiede zwischen den Berufen

Um mehr über die wirtschaftliche Bedeutung des Fachkräftemangels in den einzelnen Berufen zu erfahren, wird der Index mit den Beschäftigungszahlen kombiniert (siehe Grafik unten). Die Grösse des Kreises zeigt den Anteil der Beschäftigten eines Berufs an der Gesamtbeschäftigung: Je grösser die Blase ist, desto höher ist der Beschäftigungsanteil. Dieser Anteil wird mit dem Fachkräftemangelindex verglichen. Je weiter rechts der Kreis ist, desto stärker ist der Bedarf an Fachkräften in diesem Beruf. Ärztinnen und Ärzte, Pflegefachkräfte sowie ingenieurtechnische Berufe sind weit verbreitete Berufe mit vielen Arbeitsplätzen und hohem Fachkräftebedarf. Allgemeine Bürokräfte und Verkaufskräfte sind auch weit verbreitete Berufe, jedoch ist der Fachkräftemangel in diesen Berufen weniger hoch.

Ergänzende Hinweise: Der Index vergleicht verschiedene Arbeitsmarktindikatoren, um den relativen Bedarf an Fachkräften in einem bestimmten Beruf zu ermitteln. Konkret setzt sich der Indikator aus den folgenden vier Teilindikatoren zusammen: (1) Verhältnis der offenen Stellen zu Stellensuchenden, (2) Dauer der Stellenausschreibung, (3) Dauer der Stellensuche (Vakanzzeit) und (4) Qualifikationsanforderungen. Zur Region Basel zählen in dieser Auswertung die Kantone Basel-Stadt, Basel-Landschaft und Solothurn. Berufe sind auf Basis der Schweizer Berufsnomenklatur CH-ISCO-19 definiert und werden auf Ebene der Berufsuntergruppen betrachtet (CH-ISCO-19 3-Steller, hier als „Berufe“ bezeichnet; „Berufshauptgruppen“ sind wiederum auf Ebene der CH-ISCO-19 1-Steller erfasst).